القصة الفائزة بالمركز الثالث مناصفة في مسابقة أبجد.

لماذا حمص؟

لا أفهمُ النشاطَ المُتعلقَ بحمص، فهي لم تَعد تلكَ المدينةَ السّوريةَ السّياحيةَ المُمتعة َوالجميلةَ في آن معاً، لكن ماري تقولُ أنها مكانٌ مثاليٌّ للعزلة، ما زلتُ لم أعرف ما الذي يعنيهِ أن يَصطحبَ الكائنَ الإنسانيّ عزلتهُ ويمضي معها إلى حمص؟ أو بمعنى آخر؛ هل ثمة شيءٌ يشبهُ اجتماعَ رحلةِ أسبوعية بعزلةٍ شخصية تقوم فيها ماري كلما وصَلنا عتبة تلكَ المنطقة؟

_ لكن ما الذي لا يمكنكَ فهمه؟ تقولُ ماري وأجيبُ بطريقةٍ مشوشةٍ : تذهبينَ معنا إلى أماكنَ خربتها الحربُ كي تقضي وقتكِ بالتأمل!

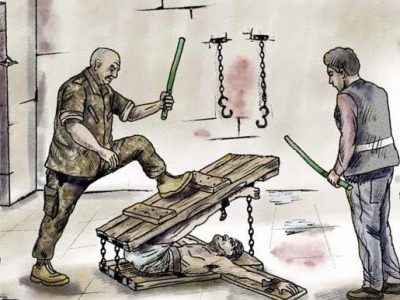

ماري شابةٌ في العِشرين من عُمرها، ولدَت في طرطوس لأبوينِ ولدا وعَاشا مُعظمَ حياتهما في حمص، في حيّ الزهراء تحديداً، الحيّ الذي عاشَ ويلات الحربِ بما أوتيّ من زخمٍ عبثيّ للموتِ، كان مرتعَ القناصةِ الجبناء، لطالما احترقت قُلوبنا عندما كنا نستمعُ لقصصِ شبانٍ قُتلوا بسببِ قنصِهم في تلكَ المناطق، كيف نهربُ من موتنا؟ اتساءلُ بيدَ أني سرعانَ ما أفصلُ الموت عن رَغبتي بالحياة، ماري لا تتقنُ ذلك هي متأكدةٌ من أنها ستموتُ يوماً برصاصِ قناصة، حاولتُ مراراً أن أدمرَ تلكَ الفكرةَ في رأسها فنحنُ الآن عند عتبة العام 2021م ولم يَعد ثمة قناصةٍ في حمص، حتى أن تلكَ المحافظة تحاولُ منذ سنواتٍ الوقوفَ على قدَميها وتصحيحَ مساراتٍ كثيرةٍ بدءاً من حيّ الأرمن مروراً بشارعِ الحضارة والدّبلان وحيّ عكرمة وكلّ منافذها الأخرى، الوثيرة والمُمتعة على حدِ سواء، ماري ما تزال مقتنعة أن رصاصةً نائمةً في انتظارِها، رصاصةٌ معلقةٌ في الهواء بيد رجلٍ لا معنى له يحاولُ بطريقةٍ أو بأخرى أن يُكملَ قصتهُ مع الخرابِ والحرب والموتِ.

في الثالث من نيسان 2021م، ركبنا الحافلةَ الصّغيرةَ، حافلةٌ من نوع فوكس فاغن قديمةٌ؛ ربما أكثرَ من فلسطين نفسِها، إنها خردةٌ على حدّ قولِ ماري ولكنها كافيةٌ كي تُقلنا من أوتوستراد طرطوس الكبيرَ حتى حمص في ساعةٍ واحدة فقط، على الطريقِ ستجدُ عالماً مختلفاً عما تراهُ في التلفازِ، هناكَ الكثيرُ من القصصِ التي لا تَصلُنا عبرَ شاشاتِ التلفازِ أو وسائلِ التواصلِ الاجتماعي ولكنها تنمو كالزّنابقِ الباردةِ وسطَ حقول الحرّ الشديدِ من طرطوسَ وحتى حمص، على جَانبي الطّريق الذي نسلكهُ بأسوأ حافلة ممكنة.

تقرأُ ماري كتاباً لأوشو يحملُ عنوانَ التّسامح، هي تريدُ مثل جميعِ السّوريين والسّوريات أن نعيدَ بناءَ علاقةٍ صحيةٍ مع الأشياءِ والخرابِ والنَّاس الذين سببوا لنا ما أهلَكنا حتى الآن وما يزال يُهلكُ مَصيرنا وأحلامنا، تقولُ ماري أن ثمة حدودٌ بيننا والعالمَ المحيط. لكن ما هي هذه الحدود؟ أسألها. فتجيبُ : حدودٌ لا يمكن رؤيتها ولكننا نشعرُ فيها؛ في امتنانا العميقِ لوجودها، حدودٌ تقولُ لنا بالحرفِ الواحدِ أن هذا العالمَ من حولنا يتنفسُ أيضاً وعلاوة على جعلهِ يُشاركنا التنفسَ علينا ألّا نستهلكَ الهواء فنحرمهُ الحياة وبالتالي نَحرمها على باقي البَشر.

أفكرُ أحياناً أنه لا جدوى من فهمِ ماري، لديها تلك القدرةَ الرَّتيبةَ على جَعلكَ خاوياً من كلّ شيء، يمكن للحربِ أن تهزم أكثر الرّجال قوة، ما الذي فعلتهُ الحربُ بتلكَ الفتاة؟ ولماذا بعدَ سنواتٍ من موتِ أخيها برصاصِ قناصة في حيّ الزّهراء في حمص، تقفُ على قدميّ الذكرى وتمشي بتلكؤٍ نحو ذاتها؟

ما لا أفهمهُ جيداً أنها أوقفتِ الحافلة مرتين، مرةً أرادت أن تنزلَ كي تتنفسَ إذ بدا للوهلة الأولى أن نوبةَ ربو قد ألمَت بجسدها الغضّ، وفي المرةِ الثانية شعَرت أن معدتها تتلوى من الألمِ وقررت أنها تريدُ التقيؤ لكنها لم تتقيأ شيئاً في الحَقيقة.

في اللحظةِ التي وصَلنا فيها حمص، قررنا أن نشتري ما نحتاجهُ من متجرٍ يقعُ على الزاوية اليمنى من طريقنا، اشترينا عدةَ الشواءِ والكثيرَ من المياهِ المعدنية، قررت ماري أن تشتري مجلةً مُعلقةً على الواجهة الزّجاجية من المتجرِ وتحمل إصدارَ الشهرِ الماضي وعلى الغلاف كُتب : هل انتقلت الحربُ من الخارج المكانيّ إلى الدّاخل الإنساني؟

شَعرتُ بجسدها يترنحُ، شَعرتُ بقدرتها على مزجي مع شُعورها بالقرف من كلّ شيء، هذه الفتاةُ لم تشفَ قط ولن تشفَ ولن يحدثَ يوماً أن تستطيلَ الابتسامةُ على ثغرها كما توقع طبيبها النفسي، سنواتٌ قَضَتها في العلاج من صدماتٍ بدا أنها انتهت ولكنها كانت تتكاثرُ كالجراثيم على سطحِ قلبها. صَعدنا الحافلةَ مجدداً ومضينا إلى الحديقةِ الكبيرة وسطَ حمص، هناكَ حيثُ لم نضع أولى خطواتنا فيها حتى سقطت ماري مغشياً عليها، حملناها بخوفٍ لا يُحتمل، هرعنا بها إلى أقربِ مستشفى، كانت عيناها مُسلطتان على عينيّ وكنتُ أسمعُ ثغرها المُغلق يقول لي : إنني أنزف.

حاولتُ البحثَ عن مكانِ النزيفِ في جسدها ولكن لم يكن ثمة جرحٌ يشي بذلك، لم تُجرح قط، بيدَ أن أحدهم أشارَ إلى قميصي الأبيض مُحاولاً تنبيهي إلى كميةِ الدّماء التي ينزُفها كتفي، ألقيتُ نظرةً وأذهلني أن أرى مشهداً لم أفهمه، من أطلقَ رصاصةً على هذا الكتف؟ من؟ ومتى؟ ولماذا لم أشعر بهولِ الطلقة في جسدي، كانت ماري قد لفظت أنفاسها الأخيرةِ في المستشفى وأحدُ المسعفين يعقمُ مكانَ الرّصاصة في كتفي قائلاً: من حُسن الحظِ أن الرّصاصة لم تخترق العظمَ وقد دخلت من جهةٍ وخرجت من الجهةِ المقابلة ولم تخدش في طريقها سوى لحمك.